Enjeux

La promotion de la santé porte par définition l’ambition d’agir sur plusieurs aspects de la santé. A travers son histoire, plusieurs enjeux ont constitué la base de son action. Quels sont-ils ? Des inégalités sociales de santé à la littératie en passant par One Health, petit tour des concepts inhérents à l’action en promotion de la santé.

Après avoir vu les fondamentaux de la promotion de la santé dans un premier temps, cette deuxième partie s’attarde sur les grands enjeux qui lui sont liés. Enfin, nous aborderons la méthodologie de projet en prévention et promotion de la santé.

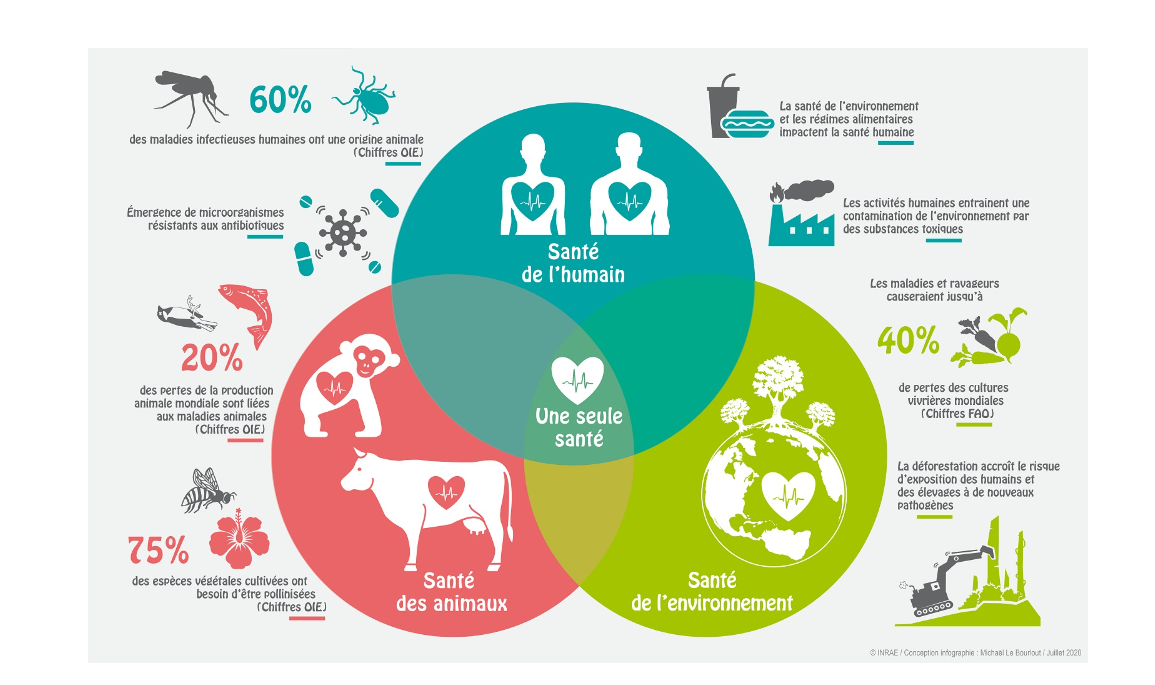

Une seule santé ?

Le concept ou l’approche One Health ou « une seule santé » fait référence au fait que la santé des humains, la santé des animaux et la santé des écosystèmes sont étroitement liés et qu’il est dès lors nécessaire de tisser des collaborations à l’interface de ces trois secteurs, à des échelles locales, nationales et mondiales, pour soutenir la sécurité sanitaire mondiale (Angot, 2020 ; Sinclair, 2019). L’infographie de l’INRAE ci-dessous résume ce croisement :

Le principe One Health a fait l’objet d’un accord tripartite signé en 2010 entre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO).

En France, la crise du COVID-19 a contribué à la prise en compte du concept une seule santé dans les politiques sanitaires. Le conseil scientifique ministériel a alors publié un avis avec 10 actions/propositions pour renforcer cette approche (mettre en place une plateforme interministérielle One Health, établir une surveillance conjointe de la santé animale et de la santé humaine, favoriser les recherches à l’interface environnement/santé animale/santé humaine…)

Inégalités sociales de santé

Le REFIPS, Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé, propose une définition précise des inégalités de santé sur sont site promosante.org :

Les inégalités de santé incluent tout type de différences de l’état de santé entre groupes ou individus. Elles peuvent, à titre d’exemple, découler de facteurs génétiques, physiologiques et sont dans ce cas considérées comme inévitables.

Quant aux inégalités sociales de santé, elles sont exclusivement liées à des facteurs sociétaux extérieurs aux individus ; elles sont évitables, injustes et réversibles, construites par la société et tuent à grande échelle. Les inégalités sociales de santé sont des différences systématiques en santé qui pourraient être évitées par des moyens raisonnables. Plus généralement, les inégalités sociales touchent des groupes sociaux, hiérarchisés selon des critères relevant du niveau de richesse, des occupations manuelles ou intellectuelles, du niveau d’éducation, de la culture, de la langue, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la couleur de peau ou de la religion.

La lutte contre les inégalités sociales de santé vise un objectif : l’équité en santé. L’équité en santé désigne « l’absence de différences systémiques et potentiellement remédiables, dans un ou plusieurs aspects de la santé parmi la population qui sont définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement » (OMS, 2005). L’équité n’est pas l’égalité et certaines disparités dans l’état de santé ou la consommation de soins pourront donc être attendues, voire légitimes, comme une plus grande consommation de soins pour les personnes âgées ou un meilleur état de santé des plus jeunes. A contrario, des disparités telles qu’un moindre accès aux soins en zone rurale ou un meilleur état de santé dans les classes socio-économiques les plus favorisées pourront être jugées inacceptables dans certains pays, si le principe d’accès aux soins retenu est bien celui des besoins de santé des individus. (Revue Economique, 2009)

Littératie en santé

La littératie, ou lettrure, est définie par l’OCDE comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités ».

Dans son guide «Exemples de mise en application de la littératie en santé», l’association canadienne de santé publique précise la définition de la littératie en santé par quatre critères :

- la capacité à accéder à de l’information ;

- la capacité à comprendre de l’information sur la santé et lui donner un sens ;

- la capacité d’interpréter l’information ;

- la capacité à prendre des décisions éclairées.

Dans un article de La santé en action de 2017, Stephan Van den Broucke pose le diagnostic suivant :

Le niveau de littératie en santé est préoccupant, notamment en Europe et y compris en France. Améliorer le niveau de littératie est un enjeu majeur de santé publique pour que la population soit en capacité de prendre en charge au mieux sa santé. Il s’agit aujourd’hui de mettre en oeuvre des actions pour renverser cette situation : décrypter les mécanismes qui ne permettent pas d’accéder à un niveau de littératie suffisant, prendre en compte cette préoccupation dans les politiques publiques, veiller à créer des environnements qui incluent les faibles niveaux de littératie en santé et, aussi, assurer une meilleure communication sur la santé.

Il est important que les populations puissent comprendre les messages de santé, les évaluer et prendre des décisions relatives aux problèmes de santé publique qui les concernent. A cet effet, l’ASBL Culture et Santé a produit un guide d’animation intitulé : La littératie en santé : D’un concept à la pratique.

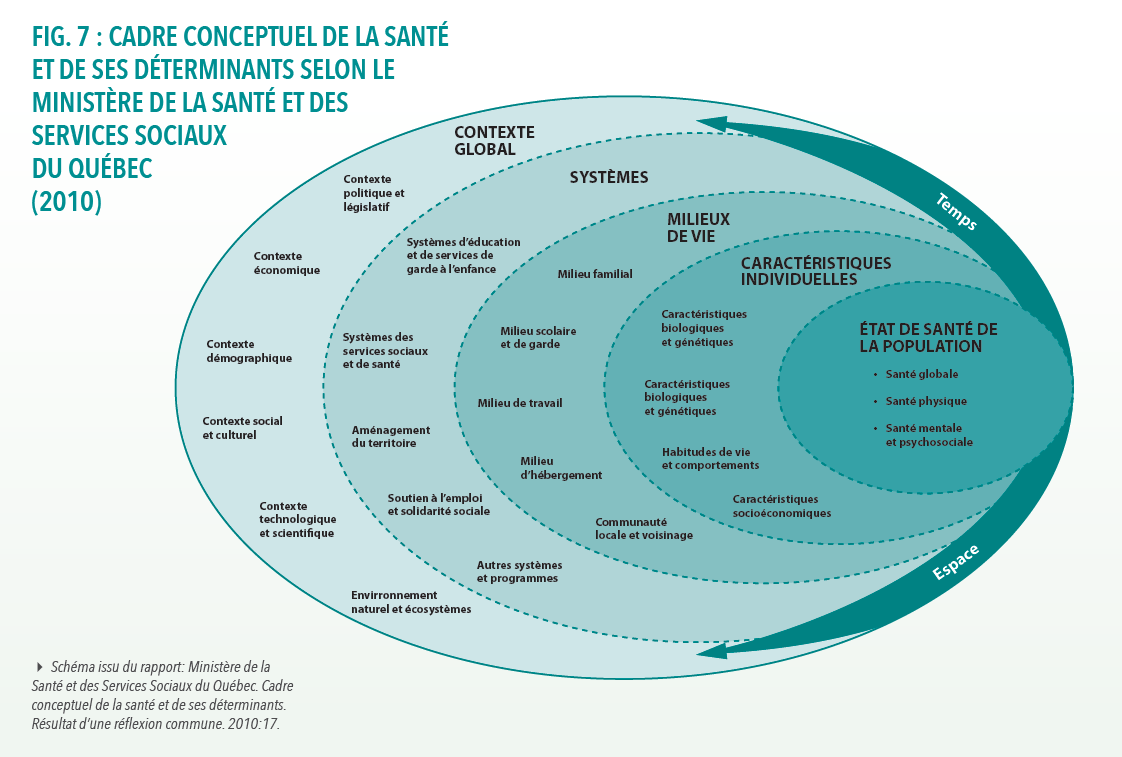

Les déterminants de la santé

L’approche par les déterminants de la santé est devenue un principe d’intervention clé en promotion de la santé. On appelle déterminants de la santé l’ensemble des facteurs individuels, sociaux, économiques et environnementaux qui influencent la santé (Cultures&Santé, 2019 ; Alla, 2016 ; Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2012). Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec a produit l’infographie suivante pour illustrer l’étendue de ces déterminants :

La prise en compte des déterminants de la santé est une stratégie essentielle pour réduire les inégalités sociales de santé et, plus largement, améliorer l’état de santé et le bien-être général des populations. En 2010, J. Mikkonen et D. Raphael dans Social Determinants of Health ont listé 14 déterminants :

- Revenu et répartition du revenu

- Instruction

- Chômage et sécurité d’emploi

- Emploi et conditions de travail

- Développement du jeune enfant

- Insécurité alimentaire

- Logement

- Exclusion sociale

- Filet de sécurité sociale

- Services de santé

- Statut autochtone

- Sexe

- Race

- Invalidité

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a créé la commission des déterminants sociaux de la santé (CDSS). La création de cette commission s’est inscrite dans le cadre de sa stratégie « Santé pour Tous », visant à réduire les inégalités sociales de santé (Cantoreggi, 2010 ; Graham, 2009). Son rapport final, Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé, pose trois recommandations générales :

- Améliorer les conditions de vie quotidienne

- Lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources

- Mesurer le problème, l’analyser et évaluer l’efficacité de l’action

La participation citoyenne

La participation désigne le fait de prendre une part active à une action collective, un projet ou une revendication (Lamoureux, 2006). Une citoyenneté complète, de prendre part à des décisions les concernant, et de devenir actrices de leur vie (Sachs, 2006).

En 1986, la charte d’Ottawa en fait un principe clé de la promotion de la santé, qu’elle définit ainsi : « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour l’améliorer » (OMS, 1986).

Promotion Santé Suisse définit la participation comme un processus social où un groupe d’individus ou organisations communautaires prennent part à l’identification de leurs besoins, aux processus décisionnels et à l’établissement des mécanismes pour répondre à leurs besoins en termes de santé et de bien-être. Elle repose sur des relations efficaces et authentiques avec les membres de la communauté, qui ne sont plus perçus comme des bénéficiaires de services, mais comme des partenaires dans la co-construction d’actions.

Empowerment, individuel ou collectif, consiste avant tout, dans le champ de la santé, à acquérir davantage de contrôle et de maîtrise – ou de pouvoir – sur sa vie et sa santé.

Et peut se situer à plusieurs niveaux : individuel, organisationnel et communautaire.

Le pouvoir d’agir n’est pas octroyé, il s’agit de créer les conditions pour que les individus et les communautés puissent développer leurs ressources et ainsi augmenter leur pouvoir d’agir (Woodall et al., 2010).

Démarche participative : « Un processus par lequel les personnes peuvent s’impliquer réellement et activement dans la définition des problèmes qui les concernent, dans la prise de décision des facteurs qui affectent leur vie, dans la formulation et la mise en œuvre de politiques, dans la planification, le développement et la prestation de services, et dans la mise en place de mesures pour réaliser le changement. » (Dooris et Heritage, 2011).